评论员李长需

让孩子安心吃顿饭,家长该怎么做?

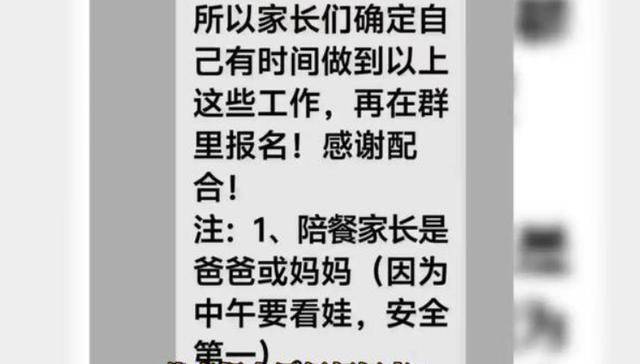

“孩子在校吃午餐,必须以父母报名陪餐为前提?”近日,山西省运城市闻喜县城西小学的一则通知引发家长质疑。更有留守学生家庭反映,因爷爷奶奶不敢报名陪餐,导致自家学生无法在校吃饭。

闻喜县教育局督导室工作人员回应,陪餐是“轮流制”,即所有选择让孩子在校午餐的家长,按顺序陪餐;运城市教育局工作人员则称,家长陪餐是自愿参与。

按理说,家长陪餐制度本是为了让家长监督饭菜质量、参与学校管理的好政策,结果到了这所小学,反倒成了卡孩子脖子的门槛。这种把自愿陪餐变成强制门槛的规定,违背了政策的初衷,不仅让留守儿童面临饿肚子的困境,更暴露出学校管理思维的严重错位。

学校给出的理由,说是为了食品安全,低年级孩子端餐有风险,需要家长老师共同看护。可仔细琢磨就会发现,这个解释根本站不住脚。

低年级学生端餐有风险,完全可以通过专业管理来解决,比如增加食堂工作人员、改善餐具安全性等。这些本该是学校的职责,现在却转嫁给了家长。更荒唐的是,该县教育局强调所有家长必须轮流陪餐,但该市教育局则强调遵循自愿参与原则,这种上下不一的态度恰恰说明,基层教育部门在执行政策时,扩大了政策执行原则。

对于双职工家庭和留守儿童家庭来说,这个规定可谓寝食难安。父母在外打工的孩子,难道就因为爷爷奶奶不敢报名陪餐,就要饿肚子吗?这种一刀切的做法,不仅违背了教育公平原则,更让家校关系陷入恶性循环。学校把家长陪餐变成午餐通行证,实际上是把教育服务变成了“要挟”家长的工具。

想解决问题,与其在陪餐资格上设置障碍,不如集中精力提升饭菜质量,并加强安全管理。对于确实无法陪餐的家长,完全可以采取其他监督方式,比如定期开放食堂参观、公示食品检测报告等。教育不是买卖关系,不能把家长配合作为提供服务的条件。

与其用制度卡住孩子的午餐,不如用实际行动赢得家长的理解。毕竟,真正的教育服务,应该让每个孩子都能安心吃饭,而不是让家长在工作和陪餐之间艰难抉择。

编辑: 来源: