(来源:上观新闻)

知名云南菜品牌“云海肴”创始人赵晗,年仅40岁因突发心梗逝世。这一事件为所有人敲响警钟——心血管问题已不再是老年人专属,正悄然侵袭各年龄层。

9月29日世界心脏日前夕,上海市胸科医院心内科主任李若谷指出,近年心源性猝死案例时有耳闻,且该病可预防:健康人群发生率极低,高危人群达2%-5%,曾发生过猝死的人,再次发作比例更高至5%-25%,这类人群需重点警惕。

心血管危机不再是“老年人专利”

心肌梗死具有发病急、病情重、死亡率高的特点,既是中老年人猝死的主要原因之一,近年更呈现年轻化趋势。今年5月,中华医学会心血管病学分会发布的《青年急性心肌梗死诊断和治疗专家建议》显示,45岁以下青年患者约占8.5%。虽针对该年龄段专项研究少,但青年急性心肌梗死发病率持续上升,且临床特征与中老年差异显著,已成为心血管领域研究热点。

除年龄外,高血压、高脂血症、糖尿病等慢性病,及吸烟、肥胖、缺乏运动等不良习惯,均会推高心梗风险;突发剧烈情绪波动、过度体力活动,或严重感染等急性诱因,也可能成为触发心梗的“最后一根稻草”。

心肌梗死是心源性猝死的主要诱因之一,而在青年人群中,由此引发的猝死往往更为凶险。老年人通常合并多种慢性疾病,血管也存在一定程度的代偿性改变,即所谓“缺血预适应”过程。而年轻人多数没有这样的生理储备,发病前常无典型先兆,起病急骤,一旦发生心肌缺血,病情进展快、缺血范围可能更大,死亡率也相对较高。

为何越来越多看似“健康”的年轻人突发心源性猝死?李若谷解释,这与年轻人长期过劳、压力大,及存在心肌病、通道病等隐匿性心脏病有关。她建议有症状或高危因素者,做动态心电图、心脏超声、运动平板试验筛查,必要时加做心脏MRI及冠脉CTA。

不少人误以为猝死发作就是“突然倒地”,实则可能有前期信号未被注意。李若谷强调,猝死前兆包括剧烈胸痛、持续心悸、晕厥、濒死感,尤其在活动时出现。若不适突发且加重,特别是有家族病史或高危因素者,应立即停止活动就医,切勿自行观察。

猝死也有“复发”风险

即便猝死发作后抢救成功,患者仍面临复发风险。以胡阿姨为例,她患有肥厚性心肌病,曾因室性心动过速突发晕厥而经历猝死事件,所幸经及时电击除颤后恢复心跳。然而,就在她庆幸“大难不死”之时,医生却提醒她,此类猝死情况仍可能再次发生,并建议她接受植入式心律转复除颤器(ICD)手术以预防复发。

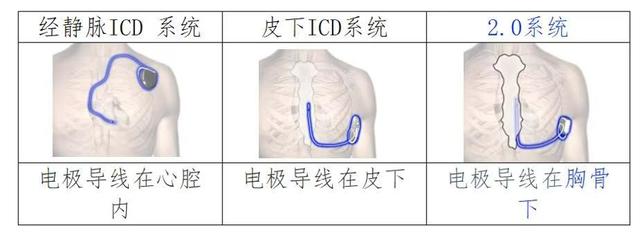

目前临床有两种植入式除颤器:一种经静脉植入心脏内,除颤效果好,但存在血管堵塞、损伤及感染风险;另一种植入皮肤下(血管外),可避免心脏受损,却因距离远导致除颤效果打折。

经沟通,李若谷主任团队为胡阿姨植入“最新型血管外除颤器”。该设备将电极藏于胸骨与心脏间,像“创可贴”覆盖心脏表面,既解决传统静脉植入的血管问题,又因缩短距离提升除颤效果。

李若谷表示:“心源性猝死复发,多因心肌病、室速、室颤等原发疾病未根治。植入式心律转复除颤器(ICD)是预防猝死最有效手段,患者还需严格用β阻滞剂等药物、纠正电解质紊乱等诱因,并定期评估ICD功能。”

心源性猝死是可以预防的

如何最大程度预防心源性猝死?李若谷强调,核心是“主动预防”,首要的是定期体检,明确自身风险。

若存在“家族猝死史、不明原因晕厥、运动相关胸痛或心悸”中任意一项,即属高危人群。这类人常规体检需额外做动态心电图(24小时监测心脏电活动,捕捉偶发心律失常)和心脏超声(观察心脏结构功能,排查心肌病等),避免常规检查漏风险。

针对近年“运动中猝死”频发,李若谷特别提醒马拉松跑者、高强度训练爱好者,需提前做运动平板试验——模拟运动状态监测心脏反应,排查心肌缺血等隐患;若试验中出现胸闷、头晕或心电图异常,需进一步做冠脉CT(查冠脉狭窄)或心脏电生理检查(定位心律失常病灶),避免盲目运动诱发风险。

即便未达“明确高危”,但有家族性心肌病、冠心病等心脏疾病家族史,即便无症状,也属潜在高危人群。这类人需建立“定期检查机制”:每年至少1次常规心电图和心脏超声,部分人遵医嘱加做动态心电图或运动平板试验,实现“早发现、早干预”。

生活方式调整是预防猝死的“基础防线”。李若谷表示,要保持规律作息、情绪稳定,避免熬夜、过度饮酒、吸烟;同时控制体重、血压、血糖、血脂。心源性猝死并非“突发不可防”,切勿因“身体无症状”忽视风险。

原标题:《为啥看着健康的年轻人会突然猝死?》

栏目编辑:王蔚题图来源:新民制图图片来源:网络

来源:作者:新民晚报左妍

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 编辑: 来源: