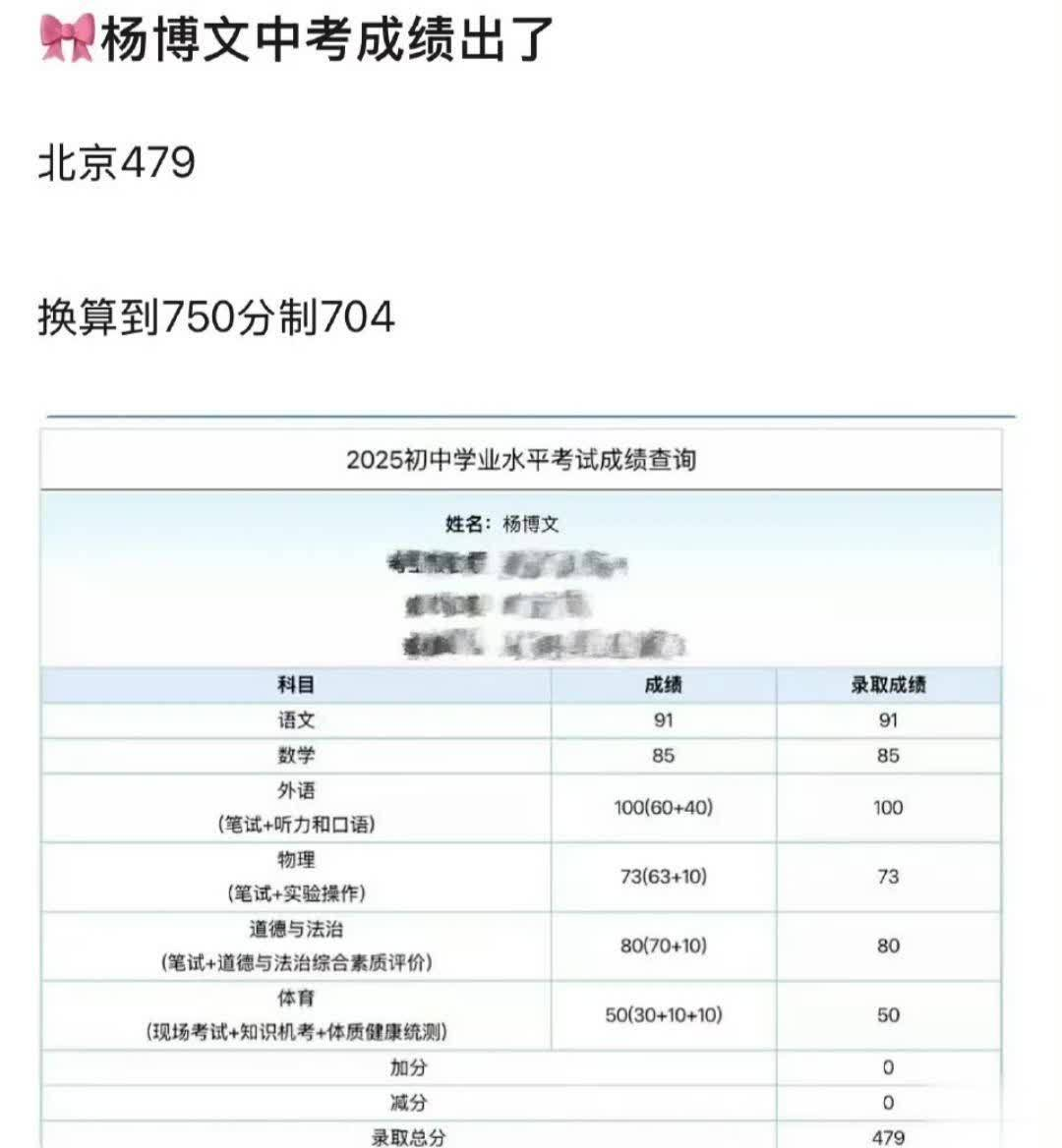

近日,TF四代养成工杨博文的北京中考成绩引发热议。479分(满分510分)的分数单上,三科满分的亮眼表现,让“#杨博文中考479#”迅速登上热搜。在应试教育仍占主导的背景下,这位少年偶像的学业成绩,意外成为公众审视偶像文化与传统教育关系的切口。

这场讨论呈现出鲜明的舆论分裂。支持者将杨博文视为“偶像标杆”,认为其打破了“学艺必废学”的刻板印象。在粉丝眼中,这个在排练间隙背单词、在巡演途中刷习题的少年,用实力证明了偶像与学霸并非对立身份。反对者则质疑分数含金量,指出北京中考的相对简单性,甚至有人将焦点引向“教育资源分配不公”的宏大命题。这种分歧背后,实则是社会对偶像身份的认知冲突——在部分人看来,偶像仍是“文化水平低”的代名词。

值得玩味的是,杨博文本人对成绩的低调处理与公众的高调讨论形成反差。这种“沉默的螺旋”效应,折射出偶像工业的生存法则:在学业与事业的双重赛道中,任何选择都可能被放大解读。经纪公司刻意保持的模糊态度,既是对艺人隐私的保护,也是对舆论风向的谨慎试探。

这场讨论意外撕开了教育公平的口子。当网友对比各地中考难度时,北京卷的独特性成为争议焦点。这种对教育资源的敏感,本质上是对社会活动通道的焦虑。在“双减”政策背景下,杨博文的成绩单被赋予更多象征意义——它既是个人努力的证明,也成为衡量教育均衡的标尺。

在注意力经济时代,偶像的每个细节都可能成为公共议题。杨博文的479分,既是他个人成长的里程碑,也是观察社会心态的棱镜。当我们在讨论这个分数时,或许更该思考:我们究竟在期待怎样的偶像?是完美无瑕的“六边形战士”,仍是真实立体的“成长样本”?这场讨论没有标准答案,但正是这种多元声音的碰撞,构成了转型期中国社会独特的文化景观。

编辑: 来源: